Se lo chiedi a qualcuno, nove volte su dieci ti sentirai dire che un brand è il nome di un prodotto o il simbolo di un’azienda. La risposta non è del tutto sbagliata, intendiamoci; è più che altro superficiale, e dunque insoddisfacente se sei un addetto ai lavori. Il brand infatti non è solo un’identificazione visiva o nominale, ma anche un concetto più ampio e dalle molte dimensioni.

Del brand esistono molte definizioni, alcune più denotative altre legate ai significati e alla comunicazione; altre ancora, le più elaborate, tengono conto delle attese, delle percezioni dei consumatori e della relazione che essi instaurano con la marca. Una cosa però si può dire con certezza: il brand ha a che fare con il marketing, in particolare con la differenziazione.

A product can be copied by a competitor. A brand is unique.

David Aaker

Il punto di riferimento (o forse sarebbe meglio dire di partenza) per chiunque voglia approfondire questa tematica è David Aaker e il suo libro del 1991 Managing Brand Equity, che più che dare una definizione del brand ne lega l’analisi al valore o disvalore che esso riversa sul prodotto o servizio che identifica. Parliamo di un classico, ovvero uno di quegli autori (ne ho citati diversi in passati articoli della categoria Digital del mio blog) il cui pensiero – a distanza di decenni – conserva validità interpretativa, di conseguenza poi anche una certa utilità operativa.

Ricordo di essermi imbattuto in questo testo la prima volta ai tempi dell’università, me lo consigliò il mio tutor (“Il massimo del mito”, testuali parole). Ho scoperto invece solo di recente che colui che viene ritenuto “il padre del marketing moderno”, vale a dire Philip Kotler, avrebbe definito Aaker “il padre del branding moderno”. Chissà cosa ne penserebbe Peter Drucker, che invece è “il padre del management”. Si dice che la madre è sempre certa, mentre il padre non necessariamente lo è. Il pantheon del perfetto marketer invece è un club di padri single, dev’essere una conseguenza diretta del patriarcato.

Digressioni a parte, David Aaker nel 1991 definisce il brand come un insieme di dimensioni che aggiungono o tolgono valore all’offerta commerciale, dunque dei veri e propri asset. E ne elenca 5 ben oltre il semplice nome e il simbolo, che del brand sono solo le manifestazioni più evidenti.

E’ stato il primo a metterla giù in questi termini. Per intenderci: in un’epoca in cui la pubblicità abusava volentieri della tecnica del trinomio (“Liscia, gassata o Ferrarelle”, “Altissima, purissima, Levissima”… insomma avete capito), Aaker ripeteva spesso che una marca è una cosa un pò più complessa di uno slogan di tre parole, benché azzeccato.

Gli asset messi a fuoco da Aaker sono risultati seminali nella riflessione sul brand e nella gestione pratica della marca. Si consideri la brand loyalty e il vastissimo campo dei programmi fedeltà. Quando penso ad un esempio concreto mi viene sempre in mente il programma frequent flyer MilleMiglia di Alitalia.

E’ cosa nota che, tra le altre condizioni imposte dalla Commissione europea, la discontinuità nel passaggio dalla cara vecchia AZ alla nuova Ita Airways doveva essere necessariamente sancita dal divieto per il neonato vettore di ereditarne (o comprarne) il programma fedeltà.

Il parco clienti, i dati del programma, erano chiaramente un asset rilevante legato al marchio Alitalia. Si è saputo solo un paio di mesi fa che dovrebbe aggiudicarselo Trenitalia, la trattativa riservata sarà in pieno svolgimento. Parliamo di un database di più di 6,2 milioni di utenti, un vero e proprio tesoro. Ita invece, suo malgrado, ha dovuto creare quasi da zero il programma «Volare» (che dovrebbe attestarsi oggi intorno a 2 milioni di iscritti).

Che dire poi della brand awareness, la notorietà e consapevolezza della marca da parte del pubblico, che in epoca digitale ha conosciuto tra l’altro ulteriore fortuna come obiettivo delle iniziative di marketing digitale “in alto nel funnel”?

Restiamo sulla vicenda Alitalia, per capire il valore di mercato di una “cosa” del genere basta pensare che il vettore tedesco Lufthansa, in procinto di acquistare Ita Arways, sembrerebbe intenzionato a riesumare il vecchio marchio Alitalia (a suo tempo comprato da Ita per 90 milioni di euro ma non usato nella fase di “decollo” commerciale e operativo del nuovo vettore).

A volte il brand è talmente forte da sopravvivere alla fine dell’azienda che identificava storicamente e tornare sul mercato in mano ad altri player, tale esito è meno raro di quanto si pensi. E questo principalmente in virtù della sua grande awareness e, nel caso di Alitalia, anche dell’immediata identificazione con le migliori tradizioni del nostro Paese.

E qui siamo già al terzo asset di Aaker, le associazioni di marca. Il marchio disegnato dallo studio Landor Associates nell’ormai lontano 1969 è stato ovunque nel mondo un autentico portabandiera della cultura, dello stile e dell’eleganza tricolore. Queste associazioni di marca contribuivano a creare un posizionamento distintivo per Alitalia, che combinava la tradizione e l’intraprendenza italiana con la modernità e la globalità del settore aereo.

Precisiamo: ciò era e resta in buona misura vero soprattutto all’estero, che poi è quello che interessa davvero ai tedeschi di Lufthansa (in virtù dell’enorme potenziale commerciale). In Italia invece, soprattutto negli ultimi anni, il marchio purtroppo veniva associato alle pessime gestioni parastatali e non (il peggior disastro a mio parere lo hanno combinato quelli di Etihad), che hanno irreversibilmente portato la compagnia sull’orlo del baratro e poi oltre.

E già che parliamo di percezioni, la qualità percepita – il quarto asset del modello – è un’altra intuizione che ha nutrito la riflessioni di molti. In Managing Brand Equity, e ancora di più nelle pubblicazioni successive, è già chiaramente delineata la differenza tra brand identity e brand image, cioè a dire immagine proiettata (dall’azienda) e immagine effettivamente percepita (dal pubblico), e la consapevolezza circa le interrelazioni molteplici tra le varie dimensioni del valore di marca.

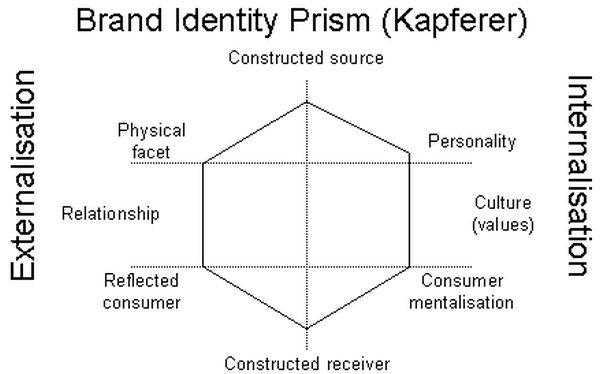

Un altro autore di quegli anni che viene spesso citato in proposito è Kapferer, che con la metafora del prisma sembra suggerire in modo ancora più esplicito ed efficace che il brand è un oggetto sfaccettato, complesso, oggettivo e soggettivo nello stesso tempo, che nel suo insieme risulta non solo da ciò che l’azienda dice di sé (attraverso i canali di cui è proprietaria o che paga), ma anche da come viene percepita, vissuta e persino rielaborata dai pubblici di riferimento.

L’ultima categoria di Aaker raccoglie asset di altra natura di cui il brand è proprietario e che possono avere un valore non indifferente. I brevetti sono un asset; un vantaggio competitivo legato a una posizione di forza nel canale distributivo è un asset, e gli esempi potrebbero continuare. Nel caso di Alitalia (così chiudiamo il giro), uno di essi era decisamente rappresentato dal network dei suoi collegamenti, in particolare dagli slot (diritti di atterraggio e decollo) posseduti su aeroporti e rotte strategiche per chiunque voleva raggiungere o partire dall’Italia.

E qui il pensiero “vola” subito agli arabi e alla controversa vicenda degli slot che AZ possedeva su Londra Heathrow risalente a sette o otto anni fa: un tesoretto che sarebbe stato svenduto da Alitalia alla controllante Etihad, che poi glieli ha ri-affittati a 10 mila euro al giorno. E che ovviamente si è tenuta quando poi ha comunicato il suo estemporaneo disimpegno dall’ex compagnia di bandiera.

Negli anni successivi Aaker ha ripreso e sviluppato in direzioni ulteriori alcuni dei concetti espressi nel suo libro del 1991, diventando un punto di riferimento sempre più autorevole nel campo del branding e della gestione di brand. Tra gli altri, vanno ricordati i suoi contributi sulle architetture di marca, ovvero come dovrebbero essere strutturati e relazionati tra loro i diversi marchi di proprietà di una azienda, e sulle strategie di brand portfolio, ovvero come le aziende dovrebbero gestire i propri marchi per massimizzare il valore complessivo.

Confesso di aver trovato, e trovare ancora oggi, un po’ cervellotico ma tremendamente divertente riconoscere le differenti architetture di marca. La distinzione tra “house of brands” e “branded house”, nonostante il gioco di parole possa confondere, è abbastanza facile. Certamente più sottili (e difficili da ricordare) sono le differenze tra il modello con un marchio ombrello, quello con i sub-brands e quello del family brand. Un fighter brand si usa per proteggere il marchio principale quando si attacca una fascia di mercato più economica, mentre l’endorsed brand serve per supportare il marchio secondario associandolo al principale pur tenendoli distinti. E via così…

Ma tornando alla brand equity, alla brand awareness e alla brand identity, ovvero al modello iniziale di Aaker, è molto interessante notare che è in grado di spiegare non solo quei casi (come Alitalia) in cui il brand sopravvive all’azienda, ma addirittura anche le case histories in cui può sembrare che il brand vada oltre se stesso, ovvero si conceda il lusso di non firmare un messaggio pubblicitario (magari costato milioni). Sono d’accordo, è una forma evidente di vanità e di eccesso di confidenza narcisistica da parte del brand (o meglio dei suoi manager), ma anche questo non è così infrequente. Però solo poche grandi marche globali possono permetterselo, una di esse è McDonald’s.

Lo storico franchising mondiale di fast food quattro anni fa lanciò una campagna emblematica chiamata “Iconic Stacks” all’insegna del minimalismo, facendo leva sull’immensa forza e notorietà del brand in maniera decisamente insolita.

Niente logo, niente nome e niente foto del prodotto: per un brand come McDonald’s una semplice lista di ingredienti su uno sfondo monocolore è sufficiente per richiamare alla mente di buona parte dei consumatori panini, muffin e dessert presenti nei suoi menu.

Se per anni l’azienda ha puntato sull’esposizione del marchio in ogni iniziativa, questa volta ha deciso di mostrare ai consumatori (e ai competitor) che la sua notorietà è tale da non aver bisogno di presentazioni.

Con riferimento ad Aaker, è evidente che una simile strategia è possibile proprio perché McDonald’s ha alle spalle diversi anni di grandi investimenti in strategie di branding, con campagne pubblicitarie su scala mondiale (ma declinate in base a ogni singolo paese, quindi sempre coerenti con lo stile e l’identità globale della marca) che hanno sedimentato e consolidato una formidabile brand awareness.

Le campagne più recenti del brand poi, sempre ideate e curate dall’agenzia Leo Burnett, fanno un passo ulteriore e sono ancora più interessanti, inserendosi nel solco di una tendenza estremamente attuale che – tra l’altro – ci riporta proprio al punto di partenza, vale a dire Aaker.

Vediamo un paio di esempi. Se parliamo di brand reputation, nessuna azienda vorrebbe vedere il proprio logo associato alla spazzatura. Tuttavia è possibile ribaltare in positivo tale associazione e alzare il tiro. Il tema della tutela dell’ambiente fa capolino nelle iniziative di McDonald’s già nel 2022, quando il brand aveva chiesto al suo pubblico di fare la sua parte e smaltire correttamente gli involucri dei cibi da asporto, contribuendo così a diminuire l’impatto dei propri rifiuti.

In Svezia il colosso del fast food ha da poco (maggio 2024) lanciato una campagna per diffondere il messaggio “Deal With The Trash“. Il tema è lo stesso, la call to action invece è ancora più accattivante: grazie a uno strumento di riconoscimento delle immagini basato sull’AI, l’app di McDonald’s distribuisce sconti e omaggi all’utente che dimostra di aver smaltito correttamente gli imballaggi. E vale anche la spazzatura dei concorrenti!

Oltre ai media digitali, sul territorio l’iniziativa è stata supportata da una originale e spregiudicata campagna affissioni, con tabelle posizionate in prossimità dei fast food concorrenti in modo tale da inquadrarne e sfruttarne l’insegna.

Con la nuova campagna, McDonald’s vuole mantenere pulite le città e promuovere la responsabilità ambientale che occupa ormai un posto di rilievo nel dibattito pubblico e nella vision dell’azienda. In casi come questi il brand non va oltre se stesso, va oltre il concetto stesso di brand. Prendendo una posizione chiara su un tema rilevante, dicendo da che parte sta e quali sono i suoi valori oltre i prodotti o l’offerta commerciale.

In un libro del 2018 Philip Kotler e Christian Sarkar gli hanno dato un nome preciso: brand activism. Qualche anno dopo (2022), David Aaker parlerà in proposito di purpose-driven branding. Al di là del nome che si sceglie di usare per designarlo, è evidente che parliamo di un nuovo approccio strategico al branding in cui un’azienda mette in evidenza il suo impegno concreto e continuativo verso cause sociali, ambientali o etiche. Questo scopo è spesso legato a valori profondi, come la sostenibilità ambientale, la giustizia sociale, l’inclusività, o il miglioramento della qualità della vita.

Marketing is about people dealing with other people. Humanely.

Philip Kotler

Si tratta di una scelta di strategia tutt’altro che facile, perché richiede poi di allineare di conseguenza tutte le operazioni e le comunicazioni dell’azienda. Ben oltre il marketing, questo deve riguardare la cultura organizzativa, le politiche aziendali e persino le pratiche quotidiane dei singoli, pena l’accusa di fare un uso meramente opportunistico di temi rilevanti (sono molti e ben documentati i casi di greenwashing e socialwashing). La credibilità e la coerenza tra lo scopo dichiarato dal brand e le azioni effettive è cruciale per ottenere la fiducia dei consumatori e creare con essi una connessione emotiva più profonda.

Come appare evidente, anche stavolta l’esito possibile e atteso – lato marketing – è la differenziazione: uno scopo chiaro e coerente può differenziare una marca dai concorrenti agli occhi delle persone che condividono gli stessi valori e renderla più attraente. Questo può portare a maggiori vendite e a una maggiore lealtà dei consumatori, sempre più attenti ai valori e agli impatti sociali ed ambientali delle aziende da cui acquistano.

E secondo Aaker non servono per forza numeri o percentuali da mass market: magari parliamo di un segmento minoritario, ma nei mercati odierni anche un 5% è molto attraente e può fare la differenza. L’autore invita quindi le aziende a varare veri e propri signature programs, in particolare in ambito sociale, con obiettivi e risultati misurabili. E naturalmente con un brand (ça va sans dire…) che li contraddistingua e che aiuti a comunicarli in modo più efficace.

Ormai da tempo sono molti gli autori che invitano ad adottare una prospettiva che non sia puramente tattica, ma di vera e propria visione. Non si tratta più di fare cause related marketing come negli anni novanta e duemila, ovvero varare iniziative occasionali per legare il nome o il brand dell’azienda a cause benefiche circoscritte. Ma di prendere posizione su un tema rilevante, dichiarare i valori in cui crede l’azienda e agire coerentemente e concretamente come organizzazione per avere un impatto positivo sulla società e sull’ambiente, oltre che per fare profitti. E’ un orientamento da cui già ora dipendono molte scelte di consumo delle generazioni più giovani (gli ormai mitologici Millennials e GenZ), è dunque prevedibile che possa pesare sempre di più negli anni a venire.

Il caso di successo puntualmente citato ogni qualvolta sentirete parlare di brand activism è l’azienda di abbigliamento outdoor Patagonia, con una mission diciamo ambiziosetta (“Siamo in affari per salvare il nostro pianeta”) e una brand identity caratterizzata dall’impegno verso temi come la tutela ambientale, la consapevolezza delle risorse disponibili e la sostenibilità dei processi industriali.

A proposito di signature programs invece, il caso di riferimento è Dove con la sua campagna Real Beauty risalente addirittura al 2003: da oltre vent’anni il brand sprona la società, i media e l’industria della bellezza a cambiare il modo in cui rappresentano le donne e a fare i conti con l’impatto dannoso degli standard irrealistici di bellezza, sviluppando dal canto suo un programma di autostima per adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 14 anni che presumibilmente ha influenzato la vita di milioni di donne e ragazze.

A questo punto la domanda può sorgere spontanea: la marca e il marketing salveranno il mondo? Difficile azzardare una risposta, ma di certo possono contribuire a renderlo un posto migliore.

Una opinione su "Dal brand al purpose: il marketing salverà il mondo?"